第三部:律师维权勇敢挑战法制办

5. 二审判决大错

一审《民事判决书》落款处注明的时间是2012年7月6日,但到当年10月份才陆续送达当事人。汪腾锋律师认为一审判决“故意遗漏并歪曲重要侵权事实”,刻意为作为政府机关的深圳市政府法制办“开脱过错责任”,理由是已提交大量证据充分证明法制办在“履行职责”过程中存在明显的强求胁迫南方日报社刊登侵权新闻稿的事实,而且庭审过程中,南方日报社也已反复指证其受到法制办严重胁迫和强制的事实。此外,一审判决没有支持原告的精神损害赔偿诉求也是错误的。据此,汪腾锋律师于2012年10月29日向深圳市中级人民法院提起上诉。

本来在一审过程中敷衍应付,但求自保,尽量避免两边得罪原告汪腾锋律师和被告深圳市政府法制办的南方日报社,现在被一审判决独自承担侵权责任,觉得受到莫大的冤枉,也于2012年10月30日向法院提交了洋洋洒洒四页纸的上诉状,详细叙述了四点上诉理由。它首先还是强调自己没有侵犯汪腾锋本人名誉权的主观故意,其行为不构成侵犯名誉权,最后又认为汪腾锋起诉只是指称报道二内容有贬损名誉形象之处,针对的是报道二,但一审法院却以报道一的不准确描述作为引子,断章取义,得出无报道一就无报道二的结论并据此认定南方日报社必须就报道一的不准确和报道二的更正范围过大承担责任,因此一审法院的判决以及事实认定已经超过了汪腾锋的起诉范围。南方日报社的第二点和第三点上诉理由涉及本案争议焦点,原文摘录如下:

二、一审人民法院认为上诉人未对报道二的形式和内容进行严格审核把关,未尽审核注意义务明显是错误的。

南方日报社报道《深圳市政府法律顾问:“海上皇宫”一案可能告得赢》刊登的关于被上诉人汪腾锋系深圳市政府法律顾问确有不准确之处,当深圳市政府法制办要求南方日报社更正时,南方日报社记者郭彪对深圳市政府法制办的新闻稿件进行了审核,认为更正稿件存在范围扩大和形式不妥,和深圳市政府法制办联系,要求更换一种更正方式,或者以汪腾锋本人的稿件为准进行更正,但是深圳市政府法制办却坚持要按照其所发新闻稿件刊登,被上诉人汪腾锋也知道此事件;而且汪腾锋就更正稿的内容和形式,也与深圳市政府法制办进行了协商,这些事实在一审时已经经过质证,上诉人也提交了有关证据。所以说,福田区人民法院认为上诉人没有对报道二的形式和内容进行审核把关明显与事实不符,上诉人已经尽了审核把关义务,就是否按照深圳市政府法制办的通稿进行刊登,上诉人也提出了异议,被上诉人汪腾锋也曾提出异议,上诉人是在深圳市政府法制办的强烈要求下才刊登的,法院说上诉人没有尽审核义务是不准确的。

三、一审法院既然认定“法制办作为负责政府法律顾问工作的职能部门,要求被告南方日报社发文更正,挽回负面影响,是其履行职责,行使权力的正当行为,不具备违法性”,又认定“报道二在标题、内容、篇幅、字体等形式上更为突出原告姓名及个人身份,超过了更正报道一原告身份描述错误所需的适当形式和内容”,存在逻辑上的错误。

报道二是按照深圳市政府法制办所发的新闻通稿内容发布的,如果报道二的相关内容超过了更正报道一原告身份描述错误所需的适当形式和内容,那应该是深圳市政府法制办所发的新闻通稿的“形式和内容”超过了更正报道一原告身份描述错误所需要,这也就是说深圳市政府法制办的稿件存在问题。上诉人认为,如果说一审法院认定报道二超过了报道一的错误范围,那深圳市政府法制办也需要承担相应的法律责任,不可能按照深圳市政府法制办通稿内容刊登的新闻,深圳市政府法制办是履行职责,行使权利的正当行为,而上诉人却存在审核不严的过错。

深圳市中级人民法院以“(2013)深中法民终字第205号”的案号受理汪腾锋和南方日报社提起的上诉,于2013年3月15日上午9时30分在深圳市中级人民法院第十庭进行调解和二审开庭审理。

在二审庭审过程中,汪腾锋律师在其《上诉状》已阐述的两点理由之外,强调补充了以下几点:一、根据南方日报社的上诉状以及一审查明的事实,能够确认涉案侵权报道,无论是内容还是形式,均是深圳市政府法制办以新闻通稿的形式要求南方日报社进行刊登的;二、报纸更正自己工作失误导致的错误报道,通常采用更正启示的形式,而涉案侵权报道采用报道的形式,并以突出汪腾锋的身份和职务为主要的报道点,完全背离常规合理做法;三、报社和法制办具有明显侵权故意,如果说两个侵权人是在没有与汪腾锋进行沟通的情况下就私自决定刊登了涉案侵权报道,还只说是一种间接的放纵故意,而本案中两侵权人是在三方多次沟通交涉之后而且在汪腾锋坚决反对情况下仍然刊登,不仅是存在直接的侵权故意,更是恶意侵权;四、一审判决最严重的错误,一是故意遗漏了在2011年4月13日晚上三方当事人的交涉过程中汪腾锋强烈反对以法制办通稿形式刊登新闻报道的事实,二是故意遗漏了法制办逼迫南方日报社按照其通稿形式刊登侵权报道的事实,这两个故意遗漏明显是在偏袒市政府法制办。

南方日报社发表的庭审意见与其《上诉状》所载相同,已如前述。而法制办的答辩意见无非是一审判决认定事实准确,适用法律正确,自己只是正当行使职权和权利,没有实施任何侵权行为等,与一审过程中发表的答辩意见大同小异。

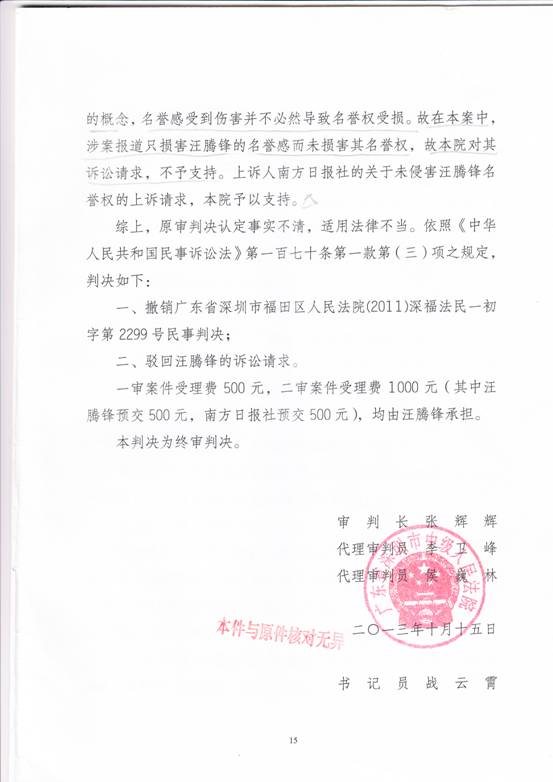

面对政府部门做被告的案件,无论是行政诉讼案件还是民事诉讼案件,法院的尴尬处境都是相似的,如果调解不了,只有久拖不判了。这方面,深圳市中级人民法院并没有比福田区人民法院好多少。在庭后漫长的等待过程中,汪腾锋律师不停的与法官沟通交涉,向法院领导发投诉函,进而书面请求深圳市政法委、市人大常委会督促和监督,都没有什么好的效果。深圳市中级人民法院也是在拖延了将近一年之后,才于2013年10月15日作出终审判决(图116、117)。终审判决确认了一审查明的案件事实,但以一审判决“认定事实不清、适用法律不当”予以撤销,且驳回了汪腾锋的全部诉讼请求,即法制办不构成侵权,南方日报社也不承担侵权责任,因为受到伤害的仅是汪腾锋律师的“名誉感”而不是名誉权保护的“名誉”。深圳市中级人民法院《民事判决书》的说理部分如下:

本院认为,本案为名誉侵权案件。要区分名誉、名誉权、名誉感三个不同的概念,名誉是社会对公民的品行、思想、道德、作用、才干等方面的社会评价,这种评价是客观的,是公民通过自身的努力和表现而获得的,不是自我评价。名誉权是公民保持并维护自己名誉的权利,是人们依法享有的对自己所获得的社会评价、排除他人侵害的权利。名誉感是人内心的一种自我感受,是人们对自己价值(思想、品行、信用)的感情和自我评价。

在本案中,南方日报社在2011年4月12日的文章中将汪腾锋的身份表述为“深圳市政府法律顾问”,让公众对汪腾锋的身份产生误解。南方日报社在后续的报道中,先是依照法制办的通稿对汪腾锋是否为“深圳市政府法律顾问”的问题作出了界定,同时在报道的最后一段,有参照汪腾锋的意见,从另一角度对其身份做出说明。本院认为,第一,南方日报社2011年4月14日的报道内容属实;第二,南方日报社2011年4月14日的报道兼顾了汪腾锋与法制办的意见,该报道尚不足以造成公众对汪腾锋的身份及行为产生负面评价,不至于对汪腾锋的个人形象产生负面影响,不构成对汪腾锋的侵权。该报道的内容,只是会在一定程度上影响汪腾锋个人内心的一种情感,影响到对其名声的自我评价,伤害到其名誉感而非名誉权。名誉权与名誉感是两个不同的概念,名誉感收到伤害并不必然导致名誉权受损。故在本案中,涉案报道只损害汪腾锋的名誉感而未损害其名誉权,故本院对其诉讼请求,不予支持。上诉人南方日报社的关于未侵害汪腾锋名誉感的上诉请求,本院予以支持。

我国最重要的司法原则之一是“以事实为根据,以法律为准绳”。就法官作出具体判决而言,若要援引明确法律规定之外的法学理论通说作为依据,必须慎之又慎,首先要保证自己对相关法学理论的理解是全面的、准确的,其次在判决书中要对援引的法理通说给予透彻明晰的解释和阐述,否则很容易作出错误判决,或者被不服判决的当事人认为是强词夺理、枉法裁判。遗憾的是,上述判决说理部分行文不畅、逻辑不明,很大程度上反映出法官对于有关“名誉感”的法学理论的理解是不够全面和准确的。

按照我国民法学权威认可的法理通说,广义的名誉包括外部名誉和内部名誉。外部名誉是第三人对特定民事主体存在价值的评价,这种评价由他人作出,存在于社会之中,具有客观的属性,能为他人感知,且有判断其损益状况的客观尺度,因而又称为客观名誉;内部名誉是特定民事主体对自己存在价值的内在感受,是自己对自己的评价,仅为自己所感知,不存在可以客观衡量的标准,因而又称为主观名誉。外部名誉或客观名誉习惯上称为名誉,即狭义的名誉;内部名誉或主观名誉习惯上称为名誉感。虽然还有争议,但一般认为名誉权保护的“名誉”,是狭义的名誉,即外部名誉或客观名誉。而名誉感即内部名誉或主观名誉,与人格尊严关系密切,因而有可能成为一般人格权的保护对象。

上面的概念分析也明显告诉我们,要判断特定名誉侵权纠纷中受到伤害的是名誉还是名誉感,唯一标准是看涉嫌侵权行为是为第三人感知因而作用于第三人对权利人的客观评价,还是仅为权利人所知悉因而仅作用于权利人的自我感受。顺着这个逻辑,我们很容易就能指出深圳市中级人民法院的上述判决说理的最荒谬之处:深圳市政府法制办和南方日报社的“报道”通过报纸的发行和网络的转载而广泛传播,而且“报道”所采用的格式和内容使得具有一般思维判断能力的人都可以直接得出“汪腾锋就是个骗子”的结论,却硬要说这里受到损害的仅是汪腾锋自己的个人感受而已,如果不是缺乏最起码的人情事理逻辑判断力,就是在故意对案件事实视而不见,充耳不闻,枉法裁判。

图116:深圳市中级人民法院《民事判决书》说理部分扫描件。

图117:深圳市中级人民法院《民事判决书》说理和判决主文部分扫描件。

(待续)